2025年7月2日至10日,东营职业学院航空学院“中国红、蓝天梦”社会实践团10名成员,赴广饶县大王镇、大码头镇及垦利区董集镇开展暑期“三下乡”社会实践之“探寻红色足迹,追溯红色记忆”活动。实践团先后走访刘洪范烈士故居、挎包纪念馆、共产党宣言纪念馆、封庙团支部旧址及杨庙社区,在红色沃土中感悟革命精神,汲取奋进力量。 晨曦中的真理追寻 在广饶县大王镇《共产党宣言》纪念馆,实践团成员驻足于《共产党宣言》首个中译本复刻件前。“这份译本在山东传播时,当地青年冒着生命危险秘密传阅,让革命火种在此燎原。”讲解员的话语将时光拉回那个觉醒年代。实践团成员轻轻触摸展柜玻璃,目光停留在新中国成立前《共产党宣言》7个中译本,不同翻译的演变,见证着真理的传承脉络。2024级空中乘务专业学生李羿霏在参观笔记中写道:“这些泛黄的书页让我想起陈望道先生误把墨汁当红糖的故事,真理的味道确实甘甜。” 青春对话历史丰碑 封庙团支部旧址的青砖灰瓦间,实践团成员跟随讲解员脚步,在主题广场、任杰故居、团史展馆中追寻红色记忆。当2023级空中乘务专业学生李明泽在“火种”雕塑前带领团队重温入团誓词时,铿锵的誓言与身后“青春心向党,建功新时代”的标语产生共鸣。“任杰家这间老柴房已经挺立了160多年。”大王镇团委书记张振伟的介绍,让成员们对“平凡中的伟大”有了更深刻的理解。 红色基因赋能成长 在刘洪范烈士故居,斑驳的土墙上挂着烈士年轻时的照片。小刘桥村红色教育基地讲解员刘述政指着照片介绍着刘洪范烈士的英勇事迹,实践团成员们默默擦拭着展台的玻璃,想与烈士接触得更近。 挎包里的为民情怀 在大码头镇挎包纪念馆,帆布挎包、算盘、水壶整齐排列,每个物品上都印着特殊的印记。小刘桥村党支部书记刘效明拿起一个缝补过多次的挎包说,“上世纪六七十年代,老一代农信人员数十年间,身背挎包,走进农村千家万户,上门为农村老百姓送钱送贷,被乡亲们称为‘挎包工作队’。” 看到这些承载着历史的物件,同学们对“为人民服务”有了更具体的理解。实践团成员、2024级飞机机电设备维修专业学生王浩杰说:“过去总觉得英雄很遥远,现在才明白,他们就在我们身边,用平凡的坚守书写着不凡。” 黄河南岸的振兴答卷在垦利区董集镇杨庙社区,实践团沿着习近平总书记2021年考察足迹,探寻“担当之迁”“振兴之路”的生动实践。走进黄河南展区历史文化展,实践团成员通过微影院、琉璃馆等沉浸式场景,系统了解南展区群众为黄河防汛作出的历史贡献。在草编合作社,村民正编织着销往日韩的屏风订单;老年餐厅里,1元午餐的香气氤氲着幸福滋味;智慧社区平台实时跳动着民生数据,印证着“社区居家+医养”融合服务的创新实践。航空学院团总支负责人高锐与餐厅中等待就餐的老人亲切交谈,老人高兴地说:“以前住的土坯房怕黄河水淹,现在社区啥都方便,这日子以前想都不敢想。” 此次实践共整理访谈记录2万余字,拍摄红色地标影像资料200余分钟。东营职业学院航空学院与大码头镇、董集镇共建社会实践基地,创新“红色教育+专业实践”育人模式,在服务国家战略中书写青春答卷。

供稿人:张海颖 高锐

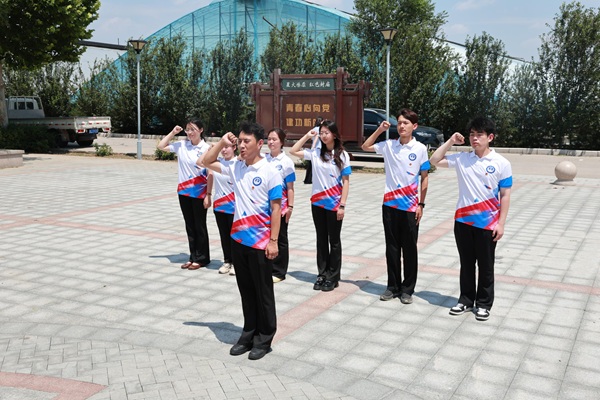

|